“鸡蛋不能多吃,小心血脂飙升!”这是不少人耳熟能详的一句话,尤其是中老年人,听得多了,连蛋黄都不敢碰。可真的是这样吗?鸡蛋这口“罪魁祸首”,到底是冤枉,还是确有其事?一项新研究给出了令人意外的答案:每天吃两个鸡蛋,不但不会升高血脂,反而可能帮助降低坏胆固醇,保护我们的心血管。

听起来是不是有点颠覆认知?那就要从“血脂”这个词说起。血脂其实是血液里的脂类成分,主要包括胆固醇和甘油三酯。

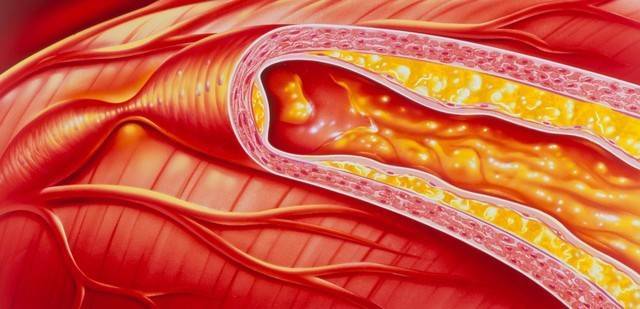

它们有的是身体必需的“好帮手”,也有的是引发动脉粥样硬化的“隐形杀手”。尤其是低密度脂蛋白胆固醇,被称为“坏胆固醇”,一旦超标,就像在血管里撒了一层沙子,时间一长,容易堆积成斑块,堵塞血管。

不少人查出血脂高,第一反应就是立刻戒掉鸡蛋,连蛋白都不敢碰,生怕一不小心就给血管“添堵”。可事实远比我们想象的复杂。

鸡蛋里的胆固醇虽然不低,但它并不直接导致血液中的胆固醇升高。研究发现,人体的胆固醇大部分是自己合成的,吃进去的那点量,对血脂的影响其实有限。

这背后,是人体一个非常聪明的“反馈机制”。当你吃的胆固醇多了,身体就会自动减少合成量,维持一个相对平衡的状态。也就是说,吃鸡蛋≠血脂高。鸡蛋不仅富含优质蛋白,还含有卵磷脂、叶黄素、胆碱等多种对心脑血管有益的营养物质。

一项发表在《心脑血管健康研究》中的大型流行病学调查跟踪了超过10万人,结果发现:每天吃1-2个鸡蛋的人群,血脂水平更稳定,心血管疾病风险更低。

这可不是随便说说,研究还特别指出,规律吃鸡蛋的人,低密度脂蛋白水平下降的幅度明显,而高密度脂蛋白(即“好胆固醇”)则轻微上升。

那为啥还有人吃鸡蛋后血脂飙升?关键不在鸡蛋,而在吃法和搭配。比如有的人煎蛋放一堆油,再来根培根、油条、奶茶,热量和脂肪瞬间爆表。鸡蛋本身是周围的“配角”在捣乱。再有些人本身就有家族性高胆固醇血症,这种遗传性的代谢问题,不是靠不吃鸡蛋就能解决的。

很多中老年人血脂高,平时饮食上又不注意,爱吃肥肉、油炸、甜食,运动又少,一坐一整天,身体代谢越来越慢,血脂自然“水涨船高”。这时候,冤枉鸡蛋就有点“打错了板子”。

鸡蛋的营养价值几乎可以称得上“全能型选手”。它富含优质蛋白,吸收率高达98%,能帮助修复血管、维持肌肉力量。

蛋黄中的卵磷脂有助于乳化脂肪,促进胆固醇代谢;叶黄素和玉米黄素则能保护眼睛、抗氧化。更别说胆碱这种“脑黄金”,对记忆力和神经系统还有很大益处。

吃鸡蛋的方式,也是一门学问。像水煮蛋、蒸蛋、白煮蛋,都是比较健康的吃法,不破坏营养,又能避免多余油脂。过度煎炸、加盐过多、配高脂食物,就容易让鸡蛋“变脸”。要想吃得健康又不升血脂,控制总热量摄入、合理搭配食材,比单纯戒鸡蛋更重要。

很多人血脂高后,第一反应是赶紧吃药。吃药固然重要,但长期控制得住,靠的是生活方式的改变。规律作息、适量运动、饮食清淡、情绪稳定,都是血脂的“调节器”。

有研究指出,坚持每天快走30分钟,连续3个月,就能显著改善甘油三酯和总胆固醇水平。别小看这些“小动作”,它们才是真正决定你能不能管住血脂的“杀手锏”。

再贵的保健品、再强的降脂药,如果生活乱七八糟,也很难奏效。而像鸡蛋这种被误解多年的“营养高手”,恰恰是我们可以放心吃的健康食材之一。

还有很多人关心“我已经血脂高了,还能吃鸡蛋吗?”答案是:只要不是严重的高胆固醇患者,每天吃1-2个鸡蛋,完全没问题。反而是那些完全不吃鸡蛋的人,容易因为缺乏优质蛋白和卵磷脂,导致营养不良、免疫力下降、血脂调节紊乱。

特别是老年人、孕妇、儿童、运动人群,对蛋白质和微量营养素的需求更高。他们更需要从鸡蛋这类“性价比极高”的食物中,获取必要的能量和营养。与其怕得要命,不如科学吃蛋。

吃鸡蛋不是“吃胆固醇”,而是吃营养。关键在于吃得对,吃得巧,吃得适量。如果你每天早餐来两个水煮蛋,再搭配一碗燕麦、一杯豆浆,既饱腹又营养,远比油条豆腐脑来得划算。

把鸡蛋从“黑名单”中解救出来,是时候了。别再让它背锅了这么多年。科学研究已经告诉我们,鸡蛋不是坏人,坏的是不合理的饮食结构、不健康的生活方式。

如果你血脂偏高,不妨先从饮食日记开始,记录每天吃了什么,有没有吃得太油、太甜、太咸,鸡蛋有没有被误伤。调整结构、减少加工食品、多吃蔬菜水果,全方位调理,才是长久之计。

血脂高,不是一个人的问题,而是现代生活方式的“副产品”。久坐、熬夜、焦虑、吃得快、动得少,这些看不见的“杀手”,才是真正把血脂一步步推高的罪魁祸首。与其一味禁食,不如主动改变。别再让鸡蛋“蒙冤”,也别再靠“断食、节食”来控制血脂。

身体不是机器,它需要的是均衡、规律、稳定的调节。吃鸡蛋,是一种生活态度,一种科学认知,一种对营养的尊重。

愿你从明天开始,安心吃鸡蛋,合理搭配,管好血脂,活得轻松又健康。

股票炒股配资开户提示:文章来自网络,不代表本站观点。